宅醫學堂 >> 中醫篇

【中風復健】中風可用針灸急救、配合中醫治療可免除後遺症

香港冬天天氣比較濕冷,不止長期病患或長者非常擔心中風的問題,不少50歲以下中年因長期應酬抽菸喝酒,加上睡眠不足也隨時有中風的風險。中風帶來的後遺症,包括嚴重的失能,也讓很多人十分害怕。如果錯過最佳的黃金救援3小時時間,可能導致嚴重後果。中風後若能施行針灸急救,則可大幅減少後遺症狀。

中風後遺症

中風在現代醫學中又稱腦血管疾病,為高發病率、高死亡率、高致殘率、高複發率疾病,是危害人類健康的重大疾病之一,死亡率高於心血管疾病及癌症,其以猝然昏仆,不省人事,伴有口眼歪斜,語言不利,半身不遂為主症的一種疾病。臨床上將中風分為中經絡和中臟腑兩大類,中經絡者,病位較淺,病情較輕,一般無神志改變,僅表現為口眼歪斜,語言不利,半身不遂;中臟腑病位較深,病情較重,主要表現為神志不清,喁僻不遂( 喁僻: 口眼歪斜,肢體不能隨意運動的症狀。口歪斜而目不能緊合的,稱為“口眼喁斜”若只見口角歪斜的,稱為“口僻”或“口喎”。多由於風痰阻于經絡所致),其病死率、致殘率均較高。

中風可以分為出血型或是缺血型,一種是血管破裂造成的腦部損害,一種是腦部血管阻塞造成腦部缺血、影響正常功能。而腦細胞的壞死沒有辦法再生,這也是中風為什麼會造成巨大後遺症的原因,而且急救拖得越久、失能情況越嚴重。

中醫對中風觀點

相較於西方科學的微觀角度,中醫是以巨觀角度來看待人體生理病理機制,因此傳統說的「五臟六腑」講的多是「系統」,而不是單指一個「器官」。中醫認為「心」這個臟腑很重要,正所謂「心主血脈」、「心主神志」,意即「心」主宰了心臟的穩定度及血管的品質,也主宰了人的意識,而「神志」是建立在穩定的「血脈」之上。也就是說,心血管的穩定有助於意識的恢復。

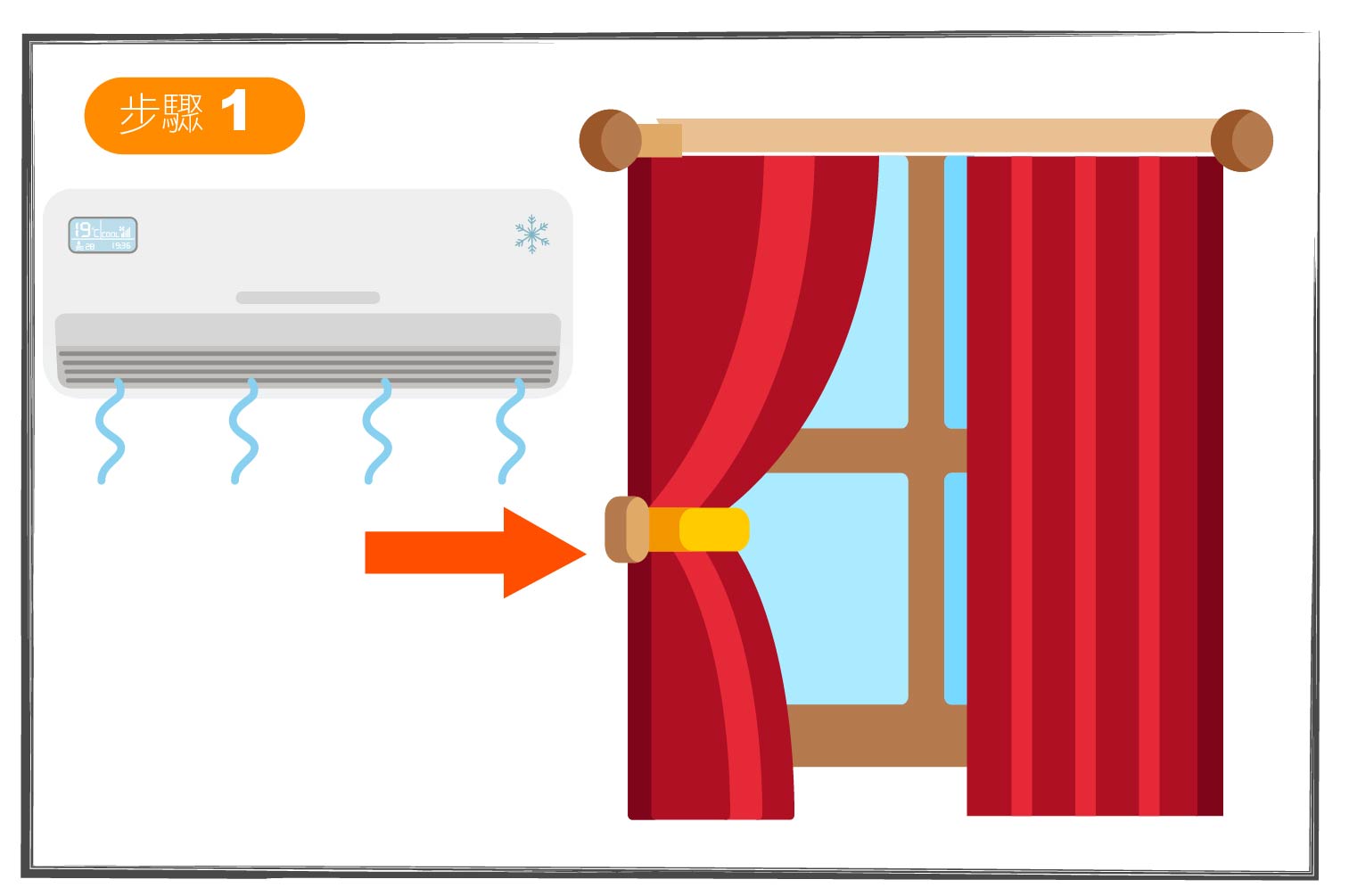

中風就是身體的「當機」,無論是血管塞住還是出血都是一種表現,並不是發病的原因,但急救的時候,必須先讓當機的狀態活化,才能爭取急救的時間,把後遺症降到最低。「針灸,是給滿布血管神經的穴道一個刺激,啟動身體的自我修復功能,把中風的原因解決。」

- 氣滯血瘀型:

平時講話有氣無力,臉色蒼白,個性溫和、動作慢吞吞。(阻塞型) - 肝陽上亢型:

講話大聲、臉色紅潤、個性急躁、皮膚粗糙。(出血型)

中醫針灸對中風真的對有效嗎?

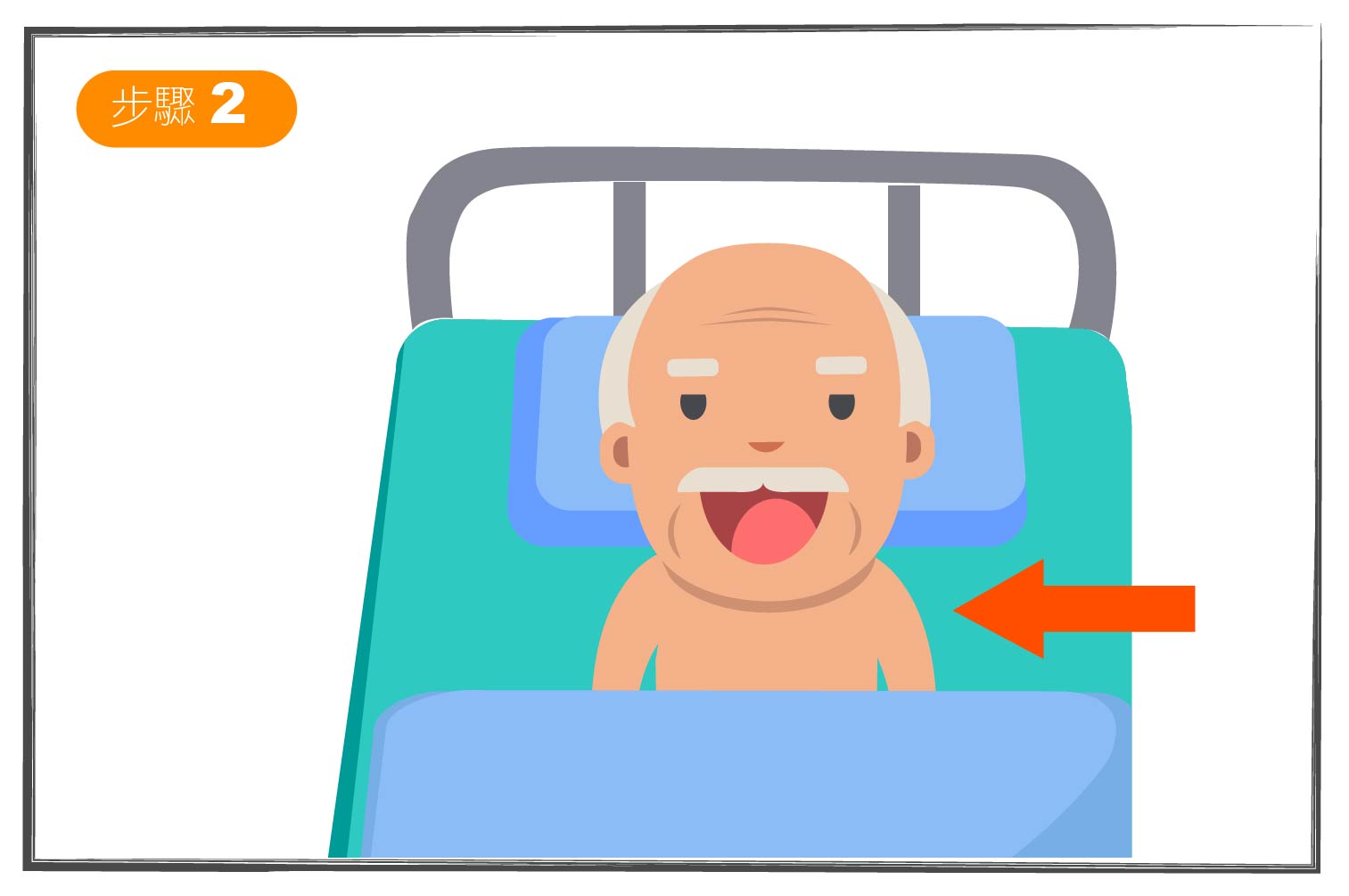

中醫師︰「通常中風的第1~2天,有中醫協助針灸治療,恢復率可以達到100%,時間也可以比較快,不過這個3個月的例子是最快的。但臨床上我很常看到中風1~2個月後,才來針灸治療,治療要6~12個月,大概可以恢復8~9成,基本別人看不出來的程度。」

西醫的檢測可以幫助了解身體狀況,但目前的復健還沒辦法給中風患者很有效的進步、治療後遺症,如果中西醫願意共同針對中風來研究、治療,效果會是最大的。

針灸在中風治療有兩個部份,一是體針。主要是在肢體上刺激肌肉張力維持平衡,讓肌肉不會張力過大導致攣縮,或是肌肉張力不足而致肌肉無力。

如果在神經復原前,肌肉張力過大或無力,可能導致肌肉萎縮、受損等而影響肢體功能。所以可藉由針灸來讓肌肉可維持部分張力,以減少患者復健的困難度。

另外還有頭皮針。其實頭皮針不只是中醫認為可行,歐美等國家也發現頭皮針有助腦部循環。因為頭皮主掌著很多氣血的循環,中醫改善中風的概念,是要改善腦循環和腦血流量。中風因為腦部受傷,腦發炎、水腫等導致腦部血液循環不佳;頭皮針可以改善患處的血液循環,近一步改善患者的復原速度和血液流量。

總 結

中風急救拖得越久、失能情況越嚴重。所以愈早採取合適方式醫治,就愈早有機會康復。就如同中醫所謂的藉針灸使局部氣場產生變化,改善速度就會加快。臨床上顯示,中醫針灸配合治療中風,患者復原的情況更好也更快。