宅醫學堂 >> 常識篇

【傷口護理】認識及處理3大傷口種類:急性傷口、慢性傷口及感染性傷口

身體上出現細小的傷口,你是否會輕易忽視?倘若傷口處理不慎,可能會受細菌感染,輕則造成永久性疤痕,重則惡化成蜂窩性組織炎。

急性傷口是甚麼?

急性傷口指皮膚組織受外來傷害造成損傷。常見急性傷口包括:

1. 擦傷

由摩擦表皮造成損傷的傷口,出血量不多,但傷口多存在污染物。

2. 裂傷

皮膚受壓形成表皮不規則的傷口,出血不多。

3. 刺傷

尖銳器具(如釘、針等)或快速物體(像弓箭、子彈般)造成傷口小但深入真皮的創傷。

4. 燒傷

根據「燒傷深度」與「燒燙傷總表面積」的程度,傷口的顏色與表徵都各有不同。

5. 槍傷

出現一個或多個傷口。若槍彈射進體內、體內組織、器官或脊髓都會受損。

6. 手術傷口

因外科手術而形成,傷口縫合後可能有爆裂情况,周圍皮膚多有炎症發生。

7. 瘀傷

皮膚表面沒有破損,但皮膚組織內層出血,導致外層出現瘀傷顏色變成紫深紅色或藍色,有觸痛、腫脹及硬塊。

急性傷口如何處理?

急性傷口出現時應保持鎮定,評估傷口位置、嚴重性及出血情況,再作出相應處理。如果出血傷口沒有異物,可以用「直接壓法」,往傷口直接施加壓力,維持約5-15分鐘,制止傷口出血,然後清潔及包紮傷口,避免傷口受細菌感染,但注意切勿包紮太緊,以免影響血液循環。若不能止血或有異物藏於傷口深處,應立即到急症室求醫。

如果是燒傷或燙傷的傷口,應用清水沖洗至少10分鐘,降低皮膚温度,以免熱力擴散至皮膚深層,然後用消毒無黏性敷料包紮傷口。若情況嚴重,應送院冶療。

慢性傷口是甚麼?

慢性傷口指在四星期內無法癒合的傷口。常見慢性傷口包括:

慢性傷口如何處理?

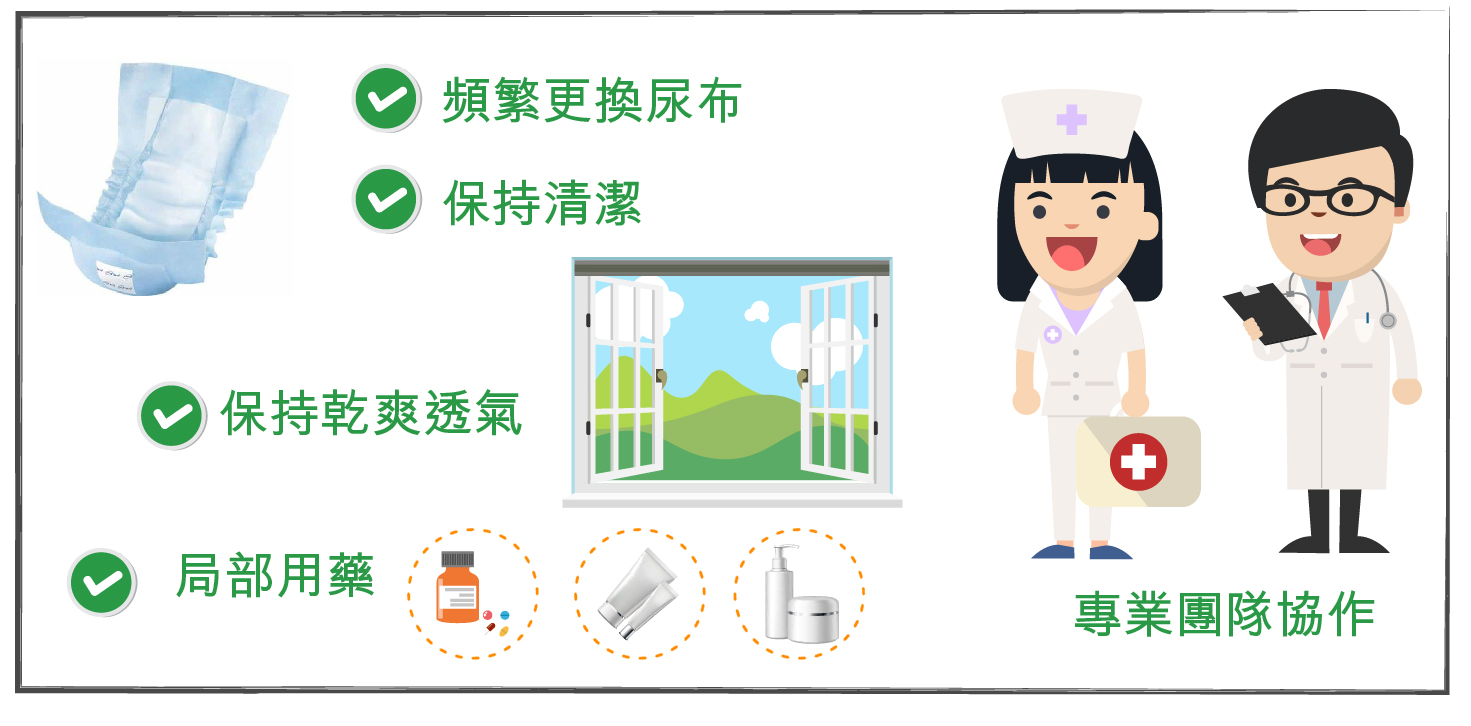

慢性傷口可以用無菌技術定時清潔,再用無菌(防敏感)敷料來包紮,這既可防止傷口感染,也可加快傷口癒合。因為傷口不盡相同,建議患者按傷口護士的指示及傷口狀況,選擇適合的敷料。

1. 缺血性傷口

因氧氣不足而導致傷口不能收緊和表皮不能再生的傷口。

2. 糖尿病足

糖尿病足是糖尿病常見的併發症,其傷口患者5年存活率比癌症的5年存活率還要低!糖尿病患者要告別「爛腳」進入專題文章了解詳情 。

3. 下肢潰瘍

下肢血液循環有問題的人會發展成下肢潰瘍。這些潰瘍可能長期不能癒合或癒合後仍反復發作,嚴重甚至會「癌變」,令患者最終需要截肢。

4. 癌腫

原發性癌症或轉移性癌細胞滲透增生穿透表皮細胞形成傷口。

5. 腫瘤潰瘍

傷口的面積和深度會愈來愈大,而傷口會有不規則型態或出現結節,常伴隨出血、疼痛或散發大量惡臭等徵狀。

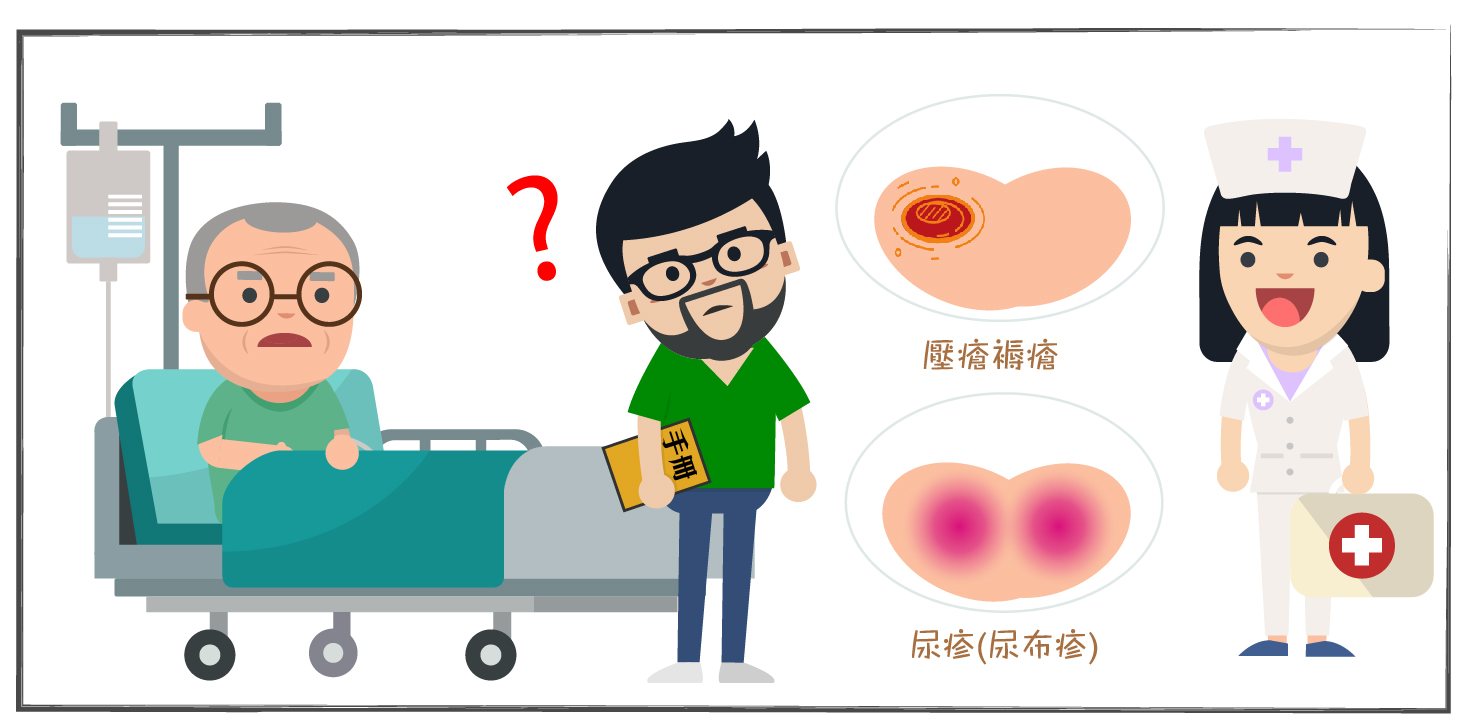

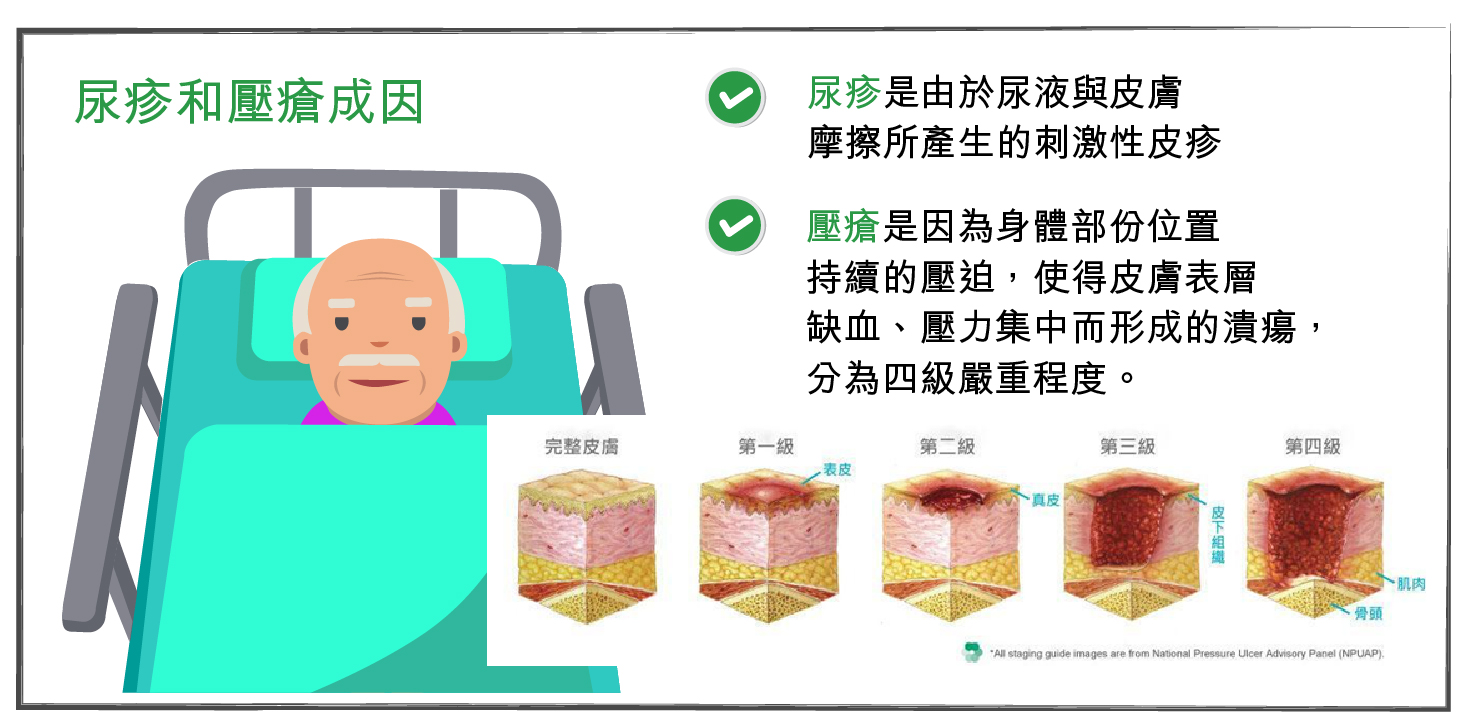

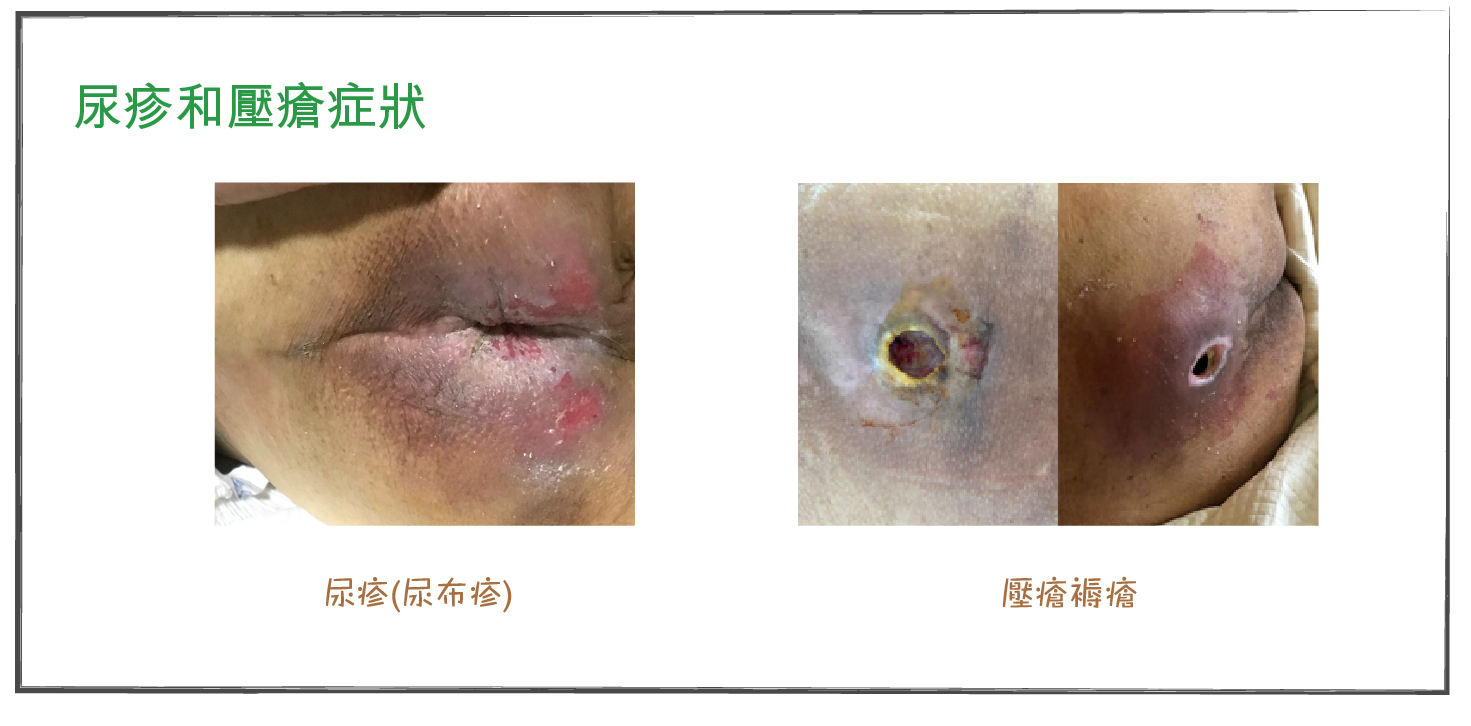

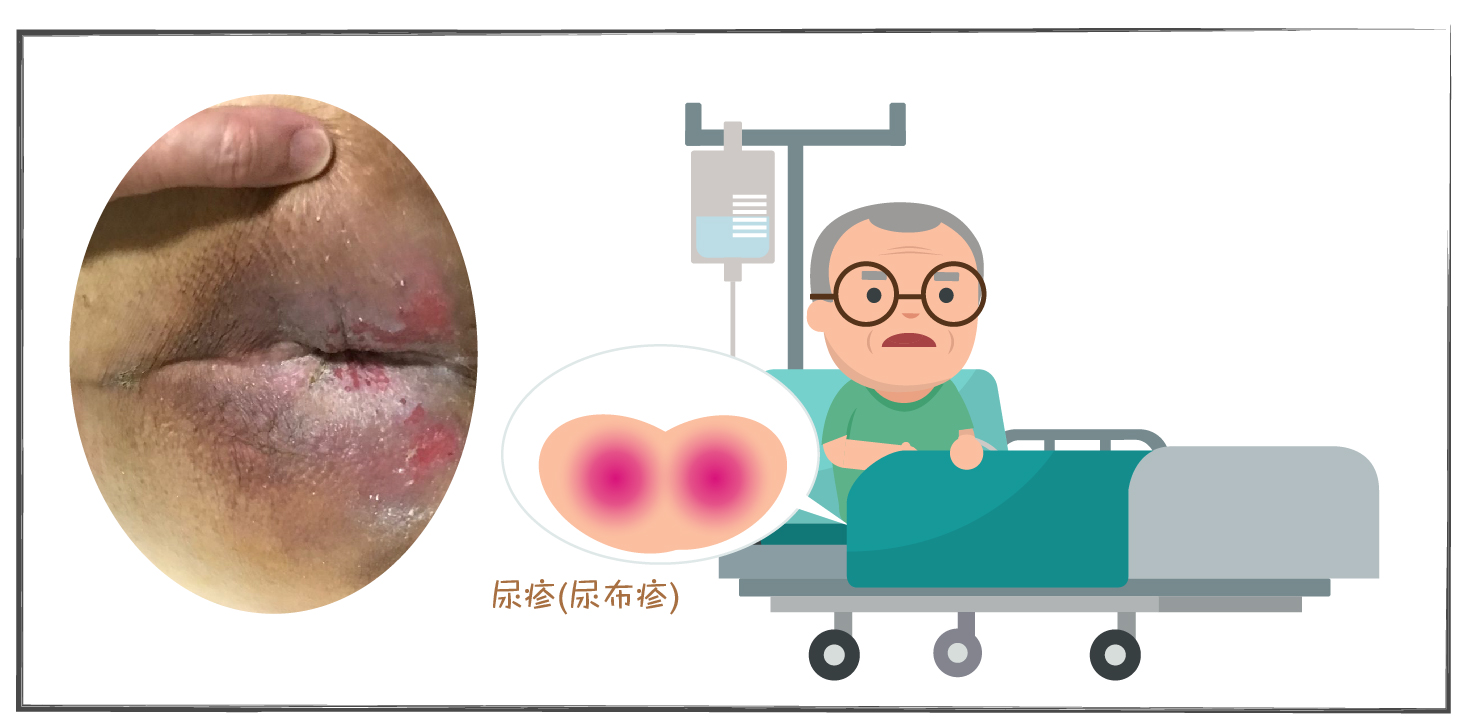

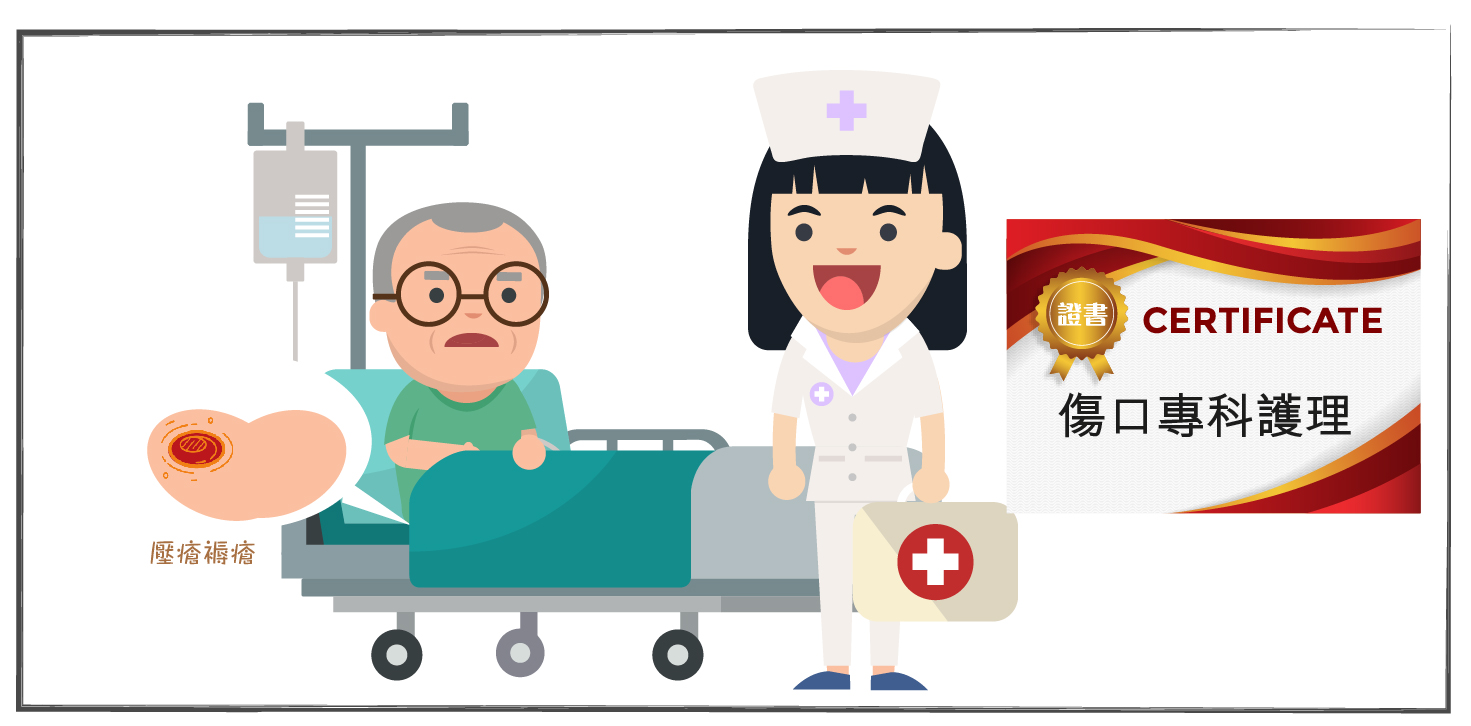

6. 壓瘡

壓瘡(又名褥瘡)是不少長期臥床或久坐長者面對的健康問題,若然處理不慎,會導致發炎,甚至威脅性命。

避免壓瘡可進入專題文章了解詳情 。

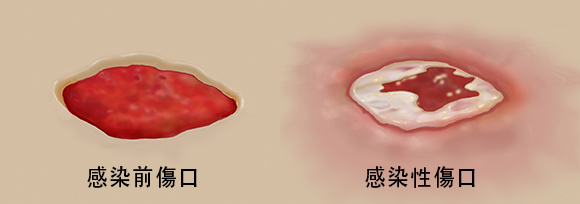

感染性傷口是甚麼?

當傷口受感染時,傷口會有痛楚、發熱、紅腫、滲液、含膿、腐爛、發出異味、出血等徵象,

感染性傷口如何處理?

若傷口出現以上情況或長期未能癒合,應盡快就醫。

傷口癒合過程

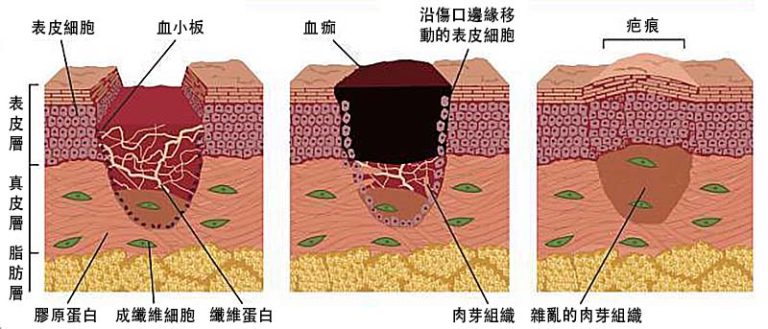

傷口癒合過程可分為三大階段,分別是發炎期、增生期及重整期。

1. 發炎期

受傷後3-7日,人體免疫系統為抵抗外來細菌及微生物,傷口出現紅、腫、熱、痛的發炎徵狀。傷口時間愈長,愈容易變成慢性傷口及留下疤痕。

2. 增生期

受傷後4-5天,肉芽組織增生,傷口逐漸長出新的微血管,帶來更多的膠原組織填補傷口,令傷口開始縮小。這過程約需10天-2星期。

3. 重製期

傷口癒合後,多餘的微血管會退化和萎縮,傷口肉芽組織顏色從鮮紅逐漸變成與周圍皮膚類似顏色;膠原組織重組,因受傷而不規則排列的膠原蛋白,被新合成且排列整齊的膠原蛋白纖維取代,疤痕變得平且淡;如果受到干擾,使膠原排列不整齊,就容易產生難看的疤痕。重塑期持續2星期至6個月,但傷口要完全癒合則需2年。

影響傷口癒合因素

傷口癒合時間長短受外在和內在因素影響。

外在因素

傷口長期受壓、受細菌感染、重複受損或受不當處理等,都會減慢傷口癒合的速度。

內在因素

年老、疾病如糖尿病、長期使用藥物、不良生活習慣如吸煙、酗酒等,都會使免疫力下降,讓傷口容易受感染,影響癒合。

傷口護理6大原則

適當護理傷口,能減少疤痕發生的機會。

1. 避免不必要的損傷

避免傷口受到不必要的損傷,如磨擦、受壓或敷料敏感等。

2. 保持傷口清潔

洗傷口及換敷料時須需確保所用物料經過消毒殺菌程序。

3. 包紮時要小心

使用膠布或繃帶包紮時,不宜過緊,避免壓着傷口。如患者行動不便,便需按時協助轉換位置,以免阻礙血流供應。

4. 傷口須保持乾淨

傷口須保持乾淨及無菌的狀態,若傷口碰到水,或傷口滲液多時,應立即換藥更換紗布。

5. 選擇適當敷料

以保濕、透氣、防水的敷料,協助留存適量滲液於傷口上,維持合適濕潤環境,能加快細胞修復,減少疤痕形成機會。

6. 確保足夠營養

保持均衡飲食,確保攝取足夠營養,並做足夠運動,促進血液循環。

總結

認識不同傷口種類及正確傷口處理方法十分重要,如果不清楚如何護理傷口,可考慮尋求專業醫療團隊協助,讓傷口盡快癒合,免受細菌感染或留疤痕。